Dernière mise à jour mars 2024.

Cette étape au départ de Lamneur rejoint Plestin-les-Grèves par Locquirec. Un itinéraire direct évitant Locquirec est également proposé (3km au lieu de 11km).

À voir en chemin : crypte de l'église de Lanmeur, église de Guimaëc, chapelle de la Joie en Guimaëc, Pointe du Corbeau, carrières de la pierre bleue de Locquirec, église de Locquirec, chapelle Sainte-Barbe de Plestin.

+ Cliquer ici pour afficher les notices

L'église de Lanmeur a été reconstruite en 1904. La nef néogothique est voûtée sur croisées d'ogives. De l'ancienne église on a conservé la crypte du XIe siècle. Elle comporte cinq travées aux arcades surbaissées. Elle contient une statue ancienne de saint Mélar tenant sa main coupée. Deux colonnes sont ornées de motifs végétaux ressemblant à des algues ou à des racines. L'interprétation est difficile d'autant plus que la base est noyée dans un remblai.

L'église paroissiale de Lanmeur est dédiée à saint Mélar, fils du roi de Cornouaille saint Miliau. La vie du saint est racontée sur les panneaux de la chaire à prêcher. Miliau avait un frère, Rivod, qui voulait s'emparer du royaume. Rivod tua son frère, le roi bien aimé qui devint saint et éponyme de plusieurs paroisses (Guimiliau et Ploumiliau). Non content de son forfait, Rivod décida aussi de faire tuer Mélar, fils unique du roi Miliau, de peur qu'il ne lui ravisse son trône un jour. D'après Albert Le Grand qui en a raconté l'histoire en 1656, les soldats que Rivod avait envoyés pour le meurtre furent pris d'une certaine pitié. Ils laissèrent Mélar en vie mais lui coupèrent la main et le pied de telle façon qu'il ne puisse plus régner. Telle était la loi à l'époque: un roi devait pouvoir monter à cheval et tenir une épée. L'histoire ne s'arrête pas là parce que Mélar guérit de ses blessures et on lui mit un pied et une main d'airain qu'il pouvait utiliser comme un pied et une main faits de chair et d'os. Mélar grandit ainsi et Rivod craignit à nouveau pour son trône. Rivod demanda au comte Kyoltanus qui hébergeait Mélar de le tuer mais la femme du comte prévint Mélar pour qu'il puisse s'enfuir dans l'évêché de Tréguier. C'est à Lanmeur que Kyoltanus retrouva Mélar. Il le tua par surprise. Albert Le Grand raconte qu'on voulut transporter le corps à la cathédrale du Yaudet. Les boeufs qui tiraient le chariot s'arrêtèrent là où se trouve aujourd'hui l'église de Lanmeur. Comme personne ne put les faire avancer plus loin, on comprit que c'est là que Mélar voulait être enterré. D'autres auteurs racontent qu'on voulut ramener le corps en Cornouaille mais qu'il ne fût pas possible de franchir la crête des Monts d'Arrée. On éleva une croix là où s'était produit le phénomène et on ramena le corps de Mélar à Lanmeur. Il existe toujours une croix au sommet des Monts d'Arrée et ce lieu porte le nom de Croas-Mélar (croix de Mélar). Après son forfait, le comte Kyoltanus perdit la vue en contemplant les terres qu'on lui avait promises pour l'assassinat de Mélar. Quant à Rivod, il devint fou et mourut peu après. L'histoire se passe dans la deuxième moitié du 6ème siècle.

Les reliques de saint Mélar ont reposé à Lanmeur jusqu'aux invasions normandes au IXe siècle. Par la suite elles arrivèrent dans l'église Saint-Jacques du Haut Pas (Paris). De là elles furent dispersées ainsi que son culte, à Orléans, Meaux, Amesbury (Angleterre). C'est ainsi que saint Mélar est aussi devenu le patron de Meilars, Locmélar (entre Landivisiau et Sizun), St-Méloir des Ondes, St-Méloir des Bois,... Locmélar possède encore un fragment de relique. A Lanmeur une relique minuscule est présentée le jour du pardon.

Guimaëc vient du vieux breton « gwik » (bourg) et de Saint-Maëc (ou Maeoc ou Maoc), disciple de Saint-Samson. La paroisse englobait autrefois les enclaves doloise de Lanmeur et de Locquirec

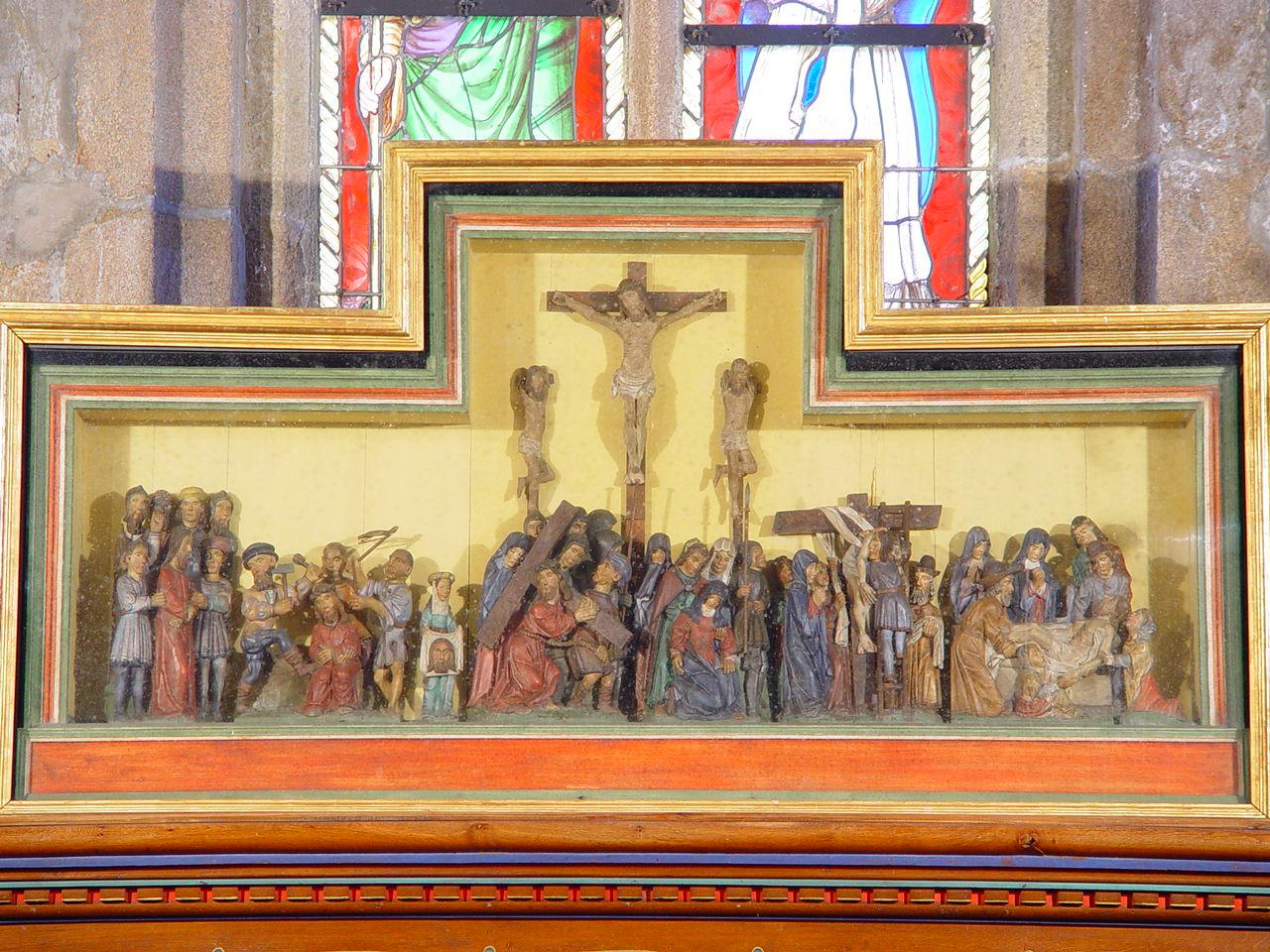

Une partie du mobilier provient de l'ancienne chapelle du Christ: poutre de gloire (XVIème siècle, provenant de la chapelle du christ, depuis 1978)), retable de la Passion (XVIème siècle). L'autre retable de la Passion provient de Notre-Dame des Joies. Les tableaux des autel latéraux sont signés "Blevin 1790". Parmi les statues, on trouve: saint Laurent, saint Sébastien, autel saint Joseph, saint Mélar (XVIème siècle), saint Pierre, patron de la paroisse, Notre-Dame, Joseph d'Arithmatie, saint Côme et Damien, sainte Anne triple, une Trinité (XVIème siècle), un retable doré (XVIe siècle art flamand), saint Maëc, Vierge de ste rose, saint Corentin, sainte Rose de lima (de la chapelle du même nom), saint François d'Assise (des joies), saint Dominique, saint Eloi, saint Yves (pilier).

Le Christ-Roi en robe et couronné provient de la chapelle christ et date de 1556 environ. Il a une fleur de lys dans la couronne. C'est le Christ-Roi, que l'on trouve encore à Plouégat-Moysan, à Botsorhel, chapelle de Sainte-Anne à Lampaul-Guimiliau, Loc-Maria-Quimper, Sainte-Croix de Quimperlé, et autrefois à Pont-Christ de La Roche, près de Brézal.

Liens

La chapelle Notre-Dame des Joies se cache derrière un rideau d'arbres. Elle a été classée en 1906 et restaurée en 1975 suite à l'action du maire Bernard Cabon et de l'abbé Person. En 1999 elle a obtenu le prix du Sénat dans le cadre d'un concours récompensant le travail de mise en valeur de la chapelle.

D'après la tradition, la chapelle fut fondée vers le XIIIe siècle par la famille de Trémédern. Le fils aîné avait suivi le duc de Bretagne en Terre Sainte. Après plusieurs années, alors qu'on le croyait mort, le voilà de retour. Arrivé près de Trémédern dans le chemin étroit qui passe aujourd'hui près de la chapelle, il tombe sur un cavalier qui l'empêche de passer. Les fers se croisent aussitôt. A la fin du combat qui arrivait à sa conclusion mortelle, les cavaliers s'aperçoivent qu'ils sont frères. Pleurant de joie, ils font le serment de construire une chapelle en l'honneur de Notre-Dame. Ce fut Notre-Dame de la Joie. il existe plusieurs lieux dédiés à la joie en Europe et en Bretagne, notamment les abbayes de la Joie à Hennebont et à Campénéac. Ces lieux rappellent souvent des événements qui auraient pu mal se terminer.

La clôture du choeur est formée de barres de chêne qui s'enlacent. Le choeur est entièrement peint de scènes représentant pour la plupart la vie de la Sainte Vierge. Devant l'autel, on trouve une Nativité avec sur la droite l'arrivée des rois mages et d'une armée de cavaliers.

Dans la chapelle sud on trouve représenté un épisode du livre de Tobie. Il n'est pas impossible que ce choix soit en lien avec la tradition de la fondation de la chapelle. Tobie est représenté à cheval sur le poisson qui a failli lui arracher le pied. Il enlève le fiel, le coeur et le foie du poisson comme le lui a commandé l'ange Raphaël. Cela lui permettra d'échapper à un danger mortel.

Liens

Le point de vue de la Pointe du Corbeau sur Locquirec est remarquable.

C'est à Locquirec qu'on trouve les roches les plus anciennes de France. Joyau géologique de la commune, le granite de Locquirec a été cristallisé il y a 2 milliards d'années. Au cours de son histoire à travers la croûte terrestre, il a été transformé sous l'action de pressions et de températures extrêmement élevées. C'est maintenant un orthogneiss, une roche métamorphique issue de la transformation d'un ancien granite.

Au sud-ouest de la Pointe du Château, les anciennes carrières de pierres, d'ardoises et de dalles dites de Locquirec sont également remarquables. La pierre était extraite jusqu’en 1960 à flanc de falaise, souvent en utilisant un dispositif étagé. Cinq sites d’extraction ont été exploités sur 1,5km autour de Locquirec. C'est une pierre schisteuse qui servait à fabriquer des toitures ou des dalles. Elle était parfois transportée par bateau vers des destinations lointaines. Ce commerce maritime est attesté par les dépôts de lest sur l’estran. Selon J. Deunff (1985), des navires venant des côtes normandes « déversaient leur lest avant de repartir chargés de lourdes plaques de schistes ». La pierre bleue de Locquirec a largement contribué au développement économique de la commune. L’emploi comme ardoise donne aux toitures des anciennes maisons de Locquirec un aspect particulier. Malgré sa fissilité, elle a aussi servi pour des linteaux de cheminées (Kerveguenen, Guimaëc). Elle a aussi été utilisée pour plusieurs croix de chemin de la région. En fait, c'est la possibilité d'obtenir des grandes dalles qui a rendu célèbre la pierre de Locquirec. Les dallages en pierre de Locquirec sont très fréquents dans les églises (Locquirec, Guimaëc, Plestin-les-Grèves, Carantec, ...) et aussi dans les chapelles (Kernitron en Lanmeur, le Yaudet, ...).

Lien

L'église Saint-Jacques succède à un oratoire fondé par saint Guirec vers le VIe siècle. Une aumônerie des Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem est attestée au XVe siècle. L'église est alors mise sous la protection de saint Jean-Baptiste. Saint Jacques semble être devenu le saint patron de l'église au XVIIIe siècle.

Dans l'église, on trouve des éléments des XIIe-XIIIe siècle dans la nef et le bas-côté nord. Le bas-côté sud date de l'élargissement du XVIIe siècle. Le choeur a également été allongé. Les clocher actuel date de la fin du XVIIe siècle. Parmi le mobilier, on peut citer la statue de Notre-Dame du Bon Secours encadrée d'un arbre de Jessé, le retable sur le maître-autel et la statue de saint Jacques.

Le bâtiment thermal gallo-romain du Hogolo est situé à Plestin-les-Grèves au bord l'estuaire du Douron. Comparé aux thermes de Caracalla construits à Rome en 216, le bâtiment de Plestin est minuscule. Cependant, la fonction est la même. Après être passé par le vestiaire, le visiteur gagne la piscine d'eau tiède puis continue par celle d'eau chaude. Il termine par un bain froid. L'ensemble thermal est complété par un grand bâtiment de service.

L'histoire du bâtiment est classique. Construit au 1er siècle ap. J.-C. puis agrandi par la suite, il perd ses fonctions de bain dans la deuxième moitié du IIIe siècle. Il est réutilisé quelques temps par des pêcheurs qui récupèrent les canalisations du bâtiment pour en faire des plombs de pêche, avant d'être abandonné dans le courant du IVe siècle. Ses ruines se conservent bien sous une épaisse dune éolienne, et elles sortent de l'oubli dans les années 1930 sous la pelle du colonel Pérès. Ensuite, la piscine d'eau chaude sert de logis à un poète plestinais. Abandonné une deuxième fois, Jean-Pierre Bardel en reprend l'étude à la fin des années 1980, puis mène à bien la restauration du site.

De Saint-Pol-de-Léon à Tréguier

De Tréguier à Saint-Brieuc

De Saint-Brieuc à Saint-Malo

De Saint-Malo à Dol-de-Bretagne

De Dol-de-Bretagne à Vannes

De Vannes à Quimper

De Quimper à Saint-Pol-de-Léon

https://tro.bzh

Ce site est géré par Y. Autret - 29200 Brest

© Y. Autret - Contact email: yvon.autret@tro.bzh