Dernière mise à jour mars 2024.

Cet itinéraire de 27 km relie Quimper à Locronan. Gain de 3,5 km possible en évitant Saint-Albin.

À voir en chemin : chapelle de la Lorette, chapelle Seznec, chapelle de Saint-Albin, chapelle Saint-Thélau, chapelle de Plas ar Horn.

+ Cliquer ici pour afficher les notices

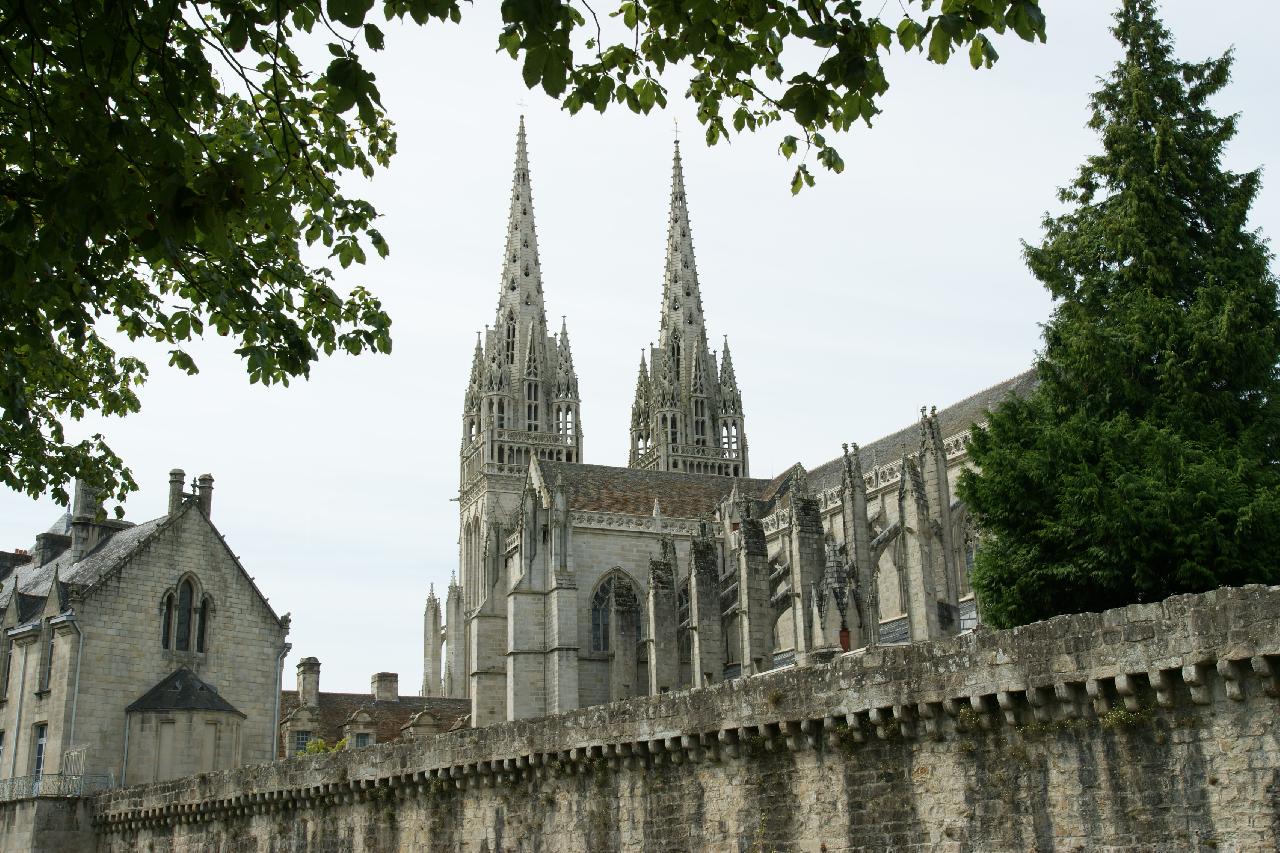

La construction du choeur de la cathédrale de Quimper a commencé en 1240 et celle de la nef s'est étalée sur tout le XVe siècle. La nef n'est pas exactement dans l'axe du choeur, sans doute parce que la cathédrale a englobé des édifices antérieurs qui n'étaient pas alignés.

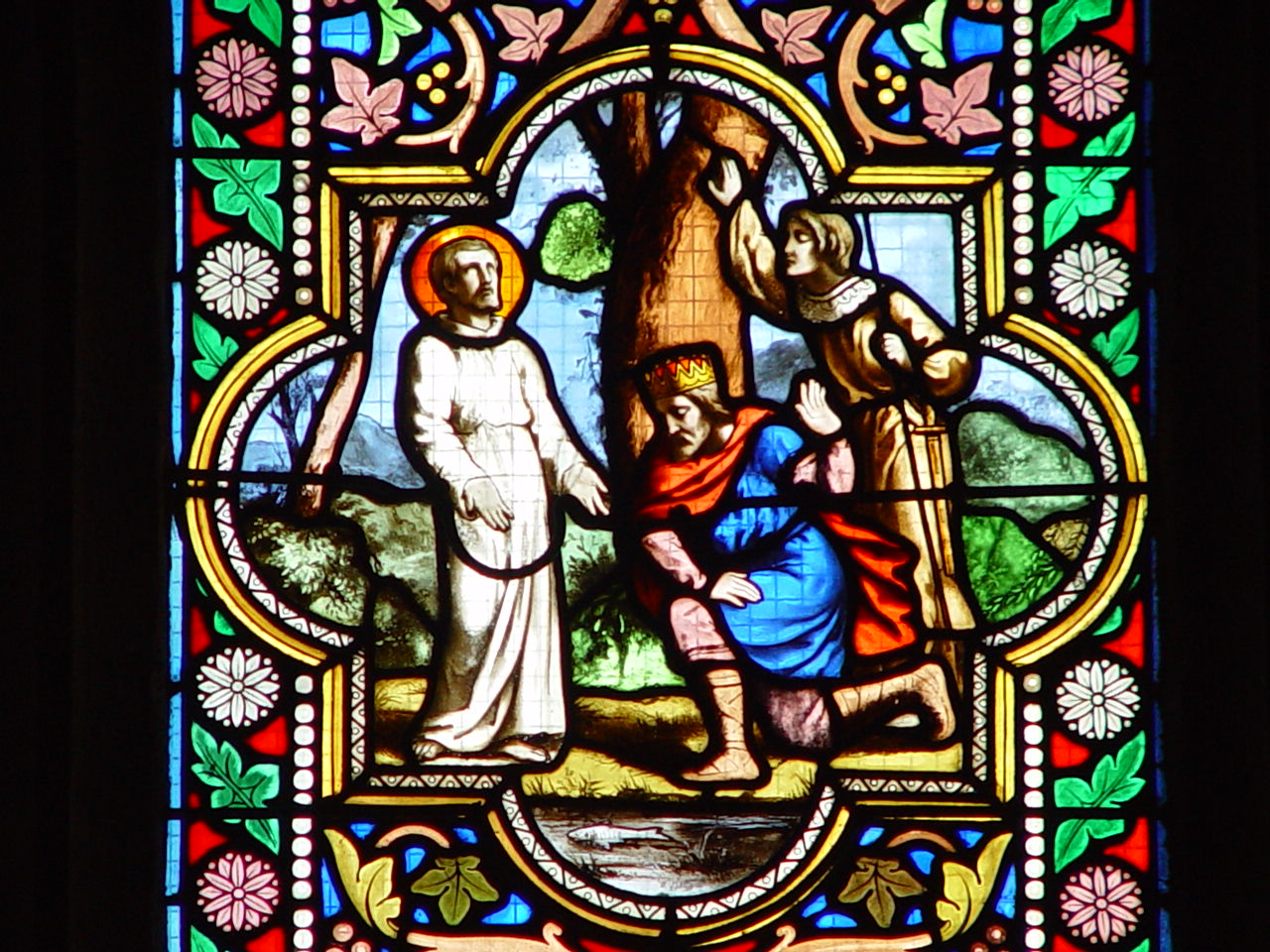

La cathédrale possède une collection de vitraux très intéressante. L'un d'eux, dans le déambulatoire côté nord, raconte la vie de saint Corentin, premier évêque de Quimper. On le voit construire son ermitage, prier dans la forêt de Névet devant un menhir christianisé, visiter saint Primel dans la région de Saint-Thois, regarder saint Primel tenter de rebâtir une fontaine loin de son ermitage, puis faire jaillir une source près de l'ermitage. Dans le médaillon suivant, on voit saint Patern et saint Malo en visite chez Corentin qui leur offre des crêpes qu'on voit cuire sur la poêle qu'on appelle en Bretagne billig. Puis Corentin va leur chercher des anguilles dans une fontaine. Dans les médaillons suivants, c'est le roi Gradlon qui découvre Corentin en prière au cours d'une partie de chasse, puis Corentin apporte un morceau de poisson prélevé sur un poisson vivant dans une fontaine, ce qui provoque des moqueries de la part du marmiton. Le roi Gradlon va vérifier dans la fontaine que le poisson reste vivant après prélèvement d'une portion. On voit ensuite Corentin prier dans un château de la forêt de Névet que lui a donné Gradlon. Corentin est ensuite sacré évêque à Tours, puis reçu à Quimper par Gradlon. Corentin bénit les abbés Gwénolé et Tudy et la foule se masse à l'extérieur. Sur les deux derniers médaillons Corentin est étendu sur son lit. A l'agonie, il bénit le chapitre de sa cathédrale et le clergé. Sur le dernier médaillon, c'est l'allégresse quand un enfant malade est guéri devant la dépouille de Corentin.

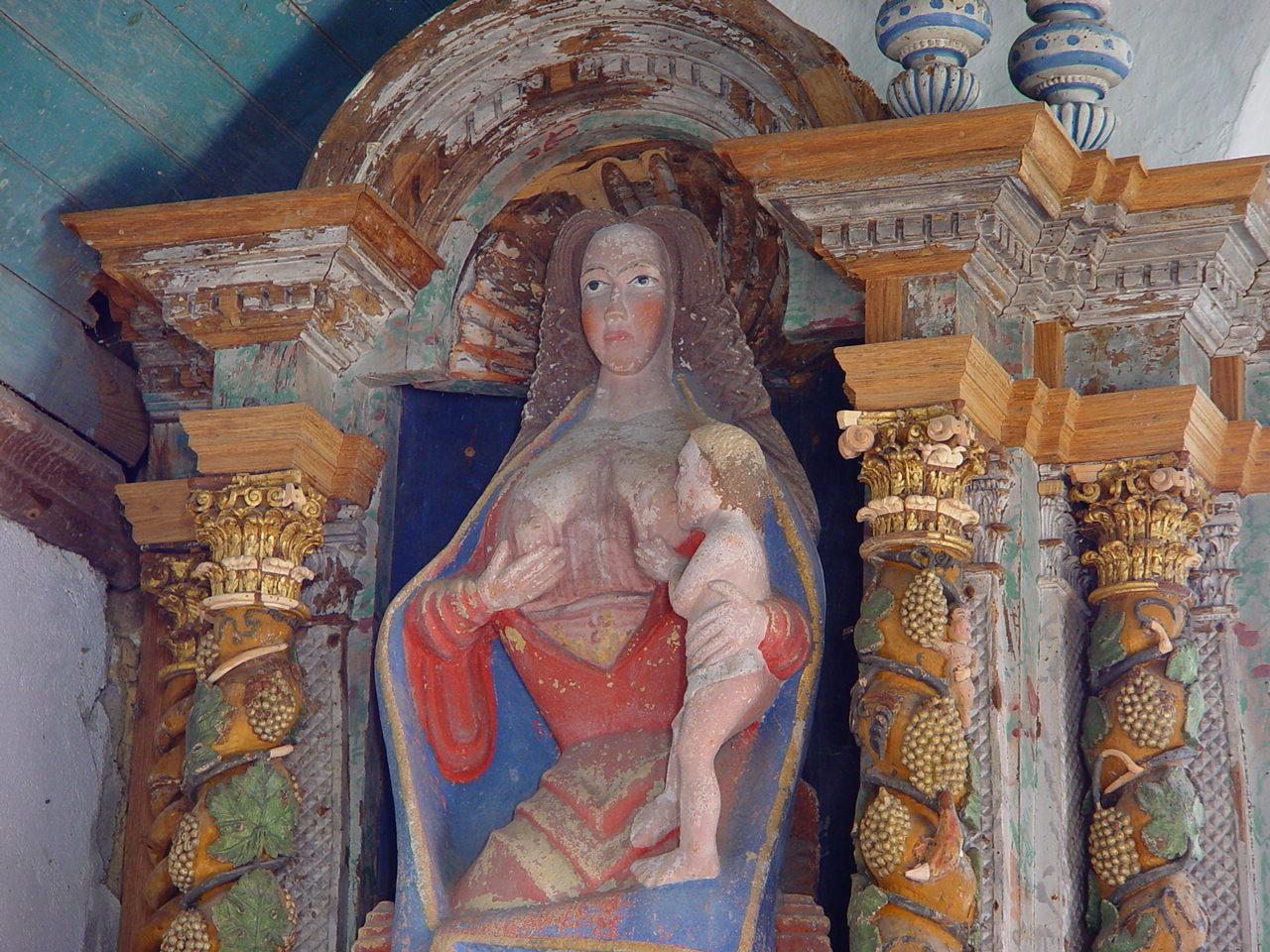

La Vierge de la chapelle Seznec est typique des Vierges allaitantes de Cornouaille. C'est une statue grandeur nature. La Vierge porte un manteau bleu et un vêtement rouge qui dégage la poitrine. Sa tête n'est pas couverte d'un voile. Un bandeau ramène les cheveux derrière la tête. Une mauvaise restauration a peint le bandeau et les cheveux de la même couleur. On distingue également les traces d'une ancienne restauration où on a voulu peindre un gilet sur la poitrine pour la cacher.

Le clocher de la chapelle Saint-Thélau (ou Théleau) a été foudroyé en 1976 et reconstruit dans les années suivantes. Le grand pardon a lieu le dimanche après la Saint-Jean. Comme à Seznec, les archives indiquent qu'il y avait autrefois des concours de lutteurs. Les sonneurs étaient payés 8 livres (environ 100 euros).

Le calvaire rappelle le souvenir de saint Théleau qui y est représenté sur un cerf, symbole d'éternité. Fuyant la peste, saint Théleau débarque vers 549 entre la Rance et le Couesnon. Il est accueilli par saint Samson. Il devient si proche de saint Samson que celui-ci lui confie la gestion de son monastère de Dol-de-Bretagne pendant ses absences fréquentes et prolongées. Il reste 7 ans en Bretagne puis retourne dans son pays. Saint Théleau est éponyme de plusieurs paroisses du Finistère (Landeleau, Leuhan), des Côtes-d'Armor (St-Thélo, Plédéliac qui s'appelait Pludeliau au XIIIe siècle) et du Morbihan (Montertelot).

Au sommet de la colline, à Plas a Horn, la chapelle ar Sonj marque une station de la grande troménie, celle de saint Ronan. Selon la tradition, c'est là que la marâtre Kebenn brisa la corne du boeuf (horn en breton) qui tirait le chariot qui ramenait le corps de saint Ronan. Jusqu'au XIXe siècle, un prêtre desservait cette station dans une hutte de sapin pendant les huit jours de la troménie. En 1869, le vicaire desservant eut un songe. Il vit un évêque qui célébrait la messe dans son abri. Le songe fut interprété comme la volonté de saint Ronan de faire bâtir ici une chapelle, ce qui fut fait rapidement. En 1977, la chapelle haute du XIXe siècle fut démolie et remplacée par une chapelle basse.

De Quimper à Saint-Pol-de-Léon

De Saint-Pol-de-Léon à Tréguier

De Tréguier à Saint-Brieuc

De Saint-Brieuc à Saint-Malo

De Saint-Malo à Dol-de-Bretagne

De Dol-de-Bretagne à Vannes

De Vannes à Quimper

https://tro.bzh

Ce site est géré par Y. Autret - 29200 Brest

© Y. Autret - Contact email: yvon.autret@tro.bzh